(通讯员 邹惠纯)2025年11月16日,秋光澄澈,武汉光谷马拉松在晨曦中热情启幕。来自全国各地的1.3万名跑者循着光谷的科技脉络奔涌向前,而赛道旁,人工智能学院45名师生志愿者身着“志愿蓝”如约而至,在42公里赛程的关键节点筑起温暖屏障。这不仅是学院连续多年护航光马的“温暖约定”,更是AI学子将专业理念融入社会实践、以人文关怀诠释科技底色的生动实践。

以专业素养赋能志愿,让服务自带“AI精度”

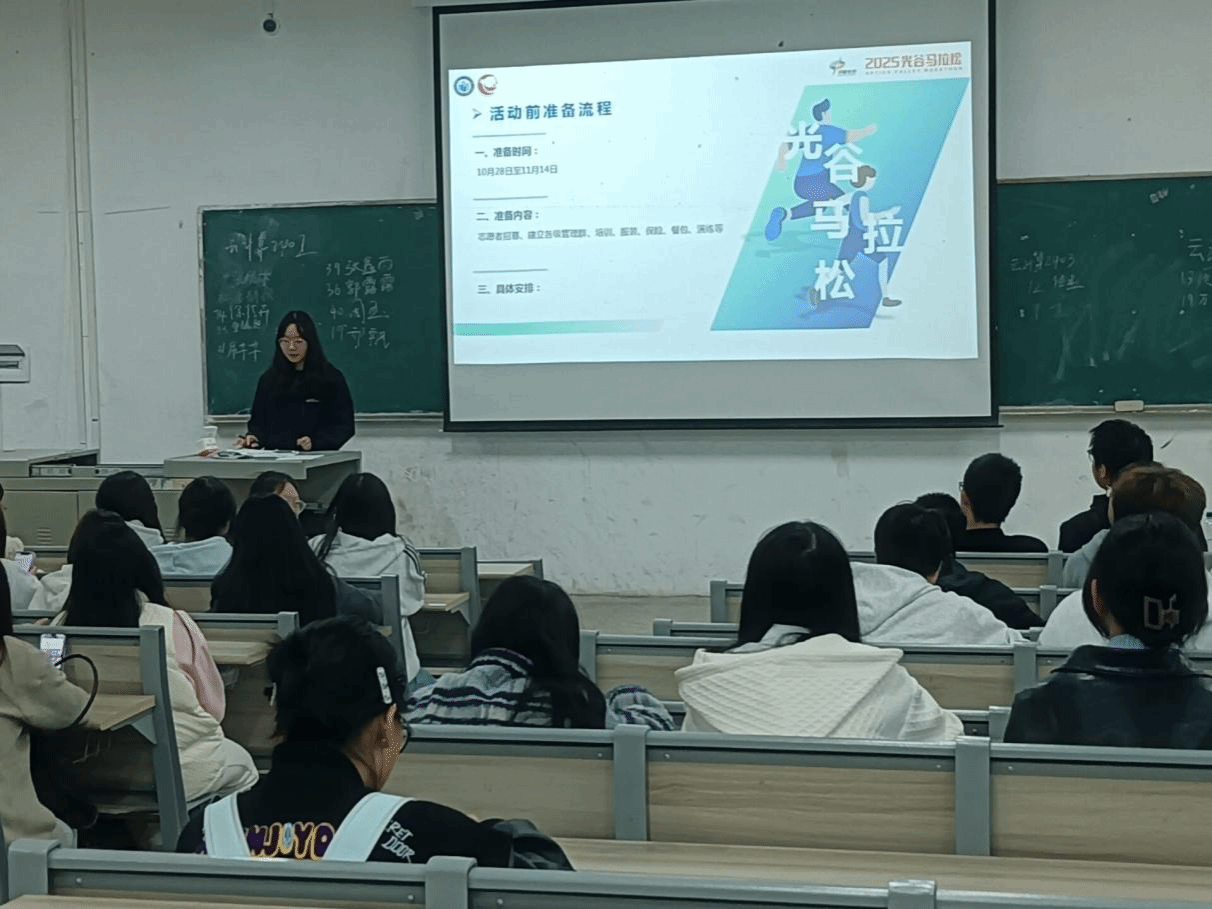

从去年寒风细雨中的坚守到今年晴日里的相伴,变的是天气,不变的是人工智能学院志愿者“精准高效、严谨务实”的服务准则——这与AI领域“算法精准、流程闭环、体验优化”的专业逻辑一脉相承。学院高度重视此次志愿服务,赛前围绕赛事流程、岗位职责、应急处置、服务礼仪开展专项培训,而志愿者们将课堂上习得的“模块化思维”“场景化分析”能力自然融入准备工作:从建立分级管理群实现信息高效流转,到预设选手突发状况的“应急响应预案”,再到根据赛道节点需求优化分工排班,每一个环节都透着AI学子特有的“流程化设计”思维。

“AI技术的核心是‘感知需求、解决问题’,志愿服务其实也是一场‘以人为中心’的‘场景化实践’。”负责统筹工作的老师说到。赛前的反复演练、物资的精准调配、岗位的科学划分,不仅保障了赛事服务的顺畅运转,更让同学们在实践中深化了对“技术服务于场景、服务于人的本质认知”。

以初心守护赛道荣光,让温暖契合“科技内核”

凌晨5点30分,天未破晓,志愿者们已整装集结,奔赴赛程42公里处的关键赛段——这里是跑者体力濒临极限、最需精神支撑与物资补给的“冲刺关口”,恰如AI系统中需要重点优化的“核心交互场景”。

分工明确的志愿者们迅速进入状态:有的用清晰指引疏导人流,保障赛道“通行效率”,如同AI算法优化数据传输的“流畅性”;有的敏锐捕捉跑者的疲惫信号,递上水与能量补给,恰似智能设备“感知用户需求”后的精准响应;更多志愿者则用一声声真挚的“加油”、一次次坚定的挥手,为跑者注入精神动能——这种“共情式支持”,正是未来AI产品设计中最珍贵的“人文关怀维度”。当看到一位跑者在鼓励下重拾节奏、冲向终点时,志愿者李同学深有感触:“我们学AI,总在研究如何让机器更‘懂’人,而今天我真切体会到,‘懂’不仅是算法的匹配,更是发自内心的共情与支持——这才是技术最该抵达的温度。”

以志愿反哺专业成长,让“科技向善”成为前行坐标

赛道上的坚守与感动,最终沉淀为AI学子专业成长的宝贵养分。志愿服务中,“精准识别需求”的敏锐、“快速响应突发”的果断、“团队协同作战”的默契,与人工智能专业所追求的“场景适配能力”“应急处理能力”“模块化协作能力”高度契合。更重要的是,这场实践让同学们深刻领悟:AI技术从来不是冰冷的代码,而是承载人文关怀、解决社会需求的工具;未来的人工智能发展,不仅需要过硬的技术本领,更需要“以用户为中心”的服务意识、“以社会为己任”的责任担当。

“以前觉得AI是实验室里的算法和模型,现在明白,技术的价值终究要落到‘服务人、温暖人’上。”志愿者刘同学分享道,“今后学习智能交互、人机工程等课程时,我会更注重思考‘如何让技术更有温度’——就像今天我们在赛道上做的那样,精准、贴心、有力量。”这种从“志愿服务”到“专业认知”的升华,正是学院“以实践育新人、以人文润匠心”的育人理念的生动体现。

以青春赴使命,以智能暖社会

此次光谷马拉松志愿服务,既是一场践行“奉献、友爱、互助、进步”志愿精神的实践行动,更是一堂深化“科技向善”专业信念的思政大课。人工智能学院的学子们用脚步丈量责任,用初心传递温暖,不仅展现了新时代青年的昂扬风貌,更在实践中明确了专业发展的方向——未来的AI人,既要手握技术的“硬实力”,更要怀揣人文的“软实力”。

今后,学院将继续以志愿服务为纽带,搭建“专业实践+社会服务”的育人平台,让学子们在奉献中锤炼本领、在服务中明晰初心,真正成长为“懂技术、有温度、敢担当”的时代新人,用智能科技为社会发展注入更多温暖与力量。